Wir schreiben IHRE Geschichte(n)

Biografie & Ghostwriting

Anmerkung des Autors

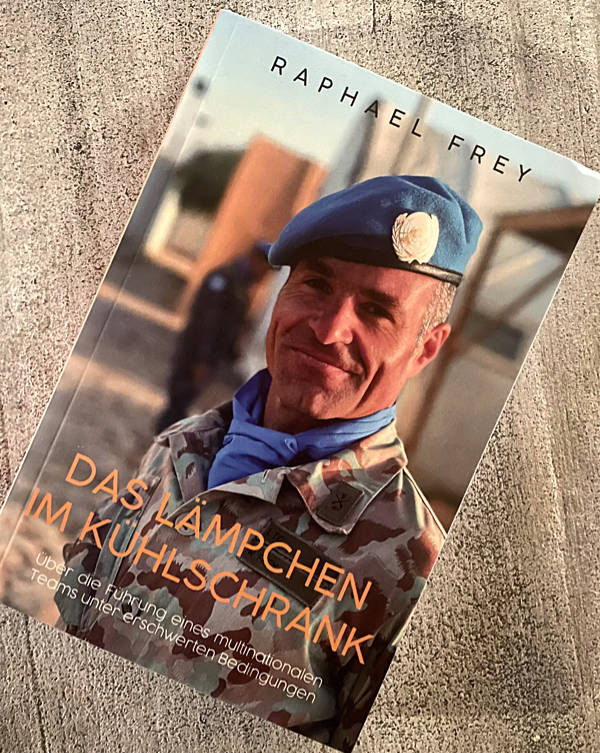

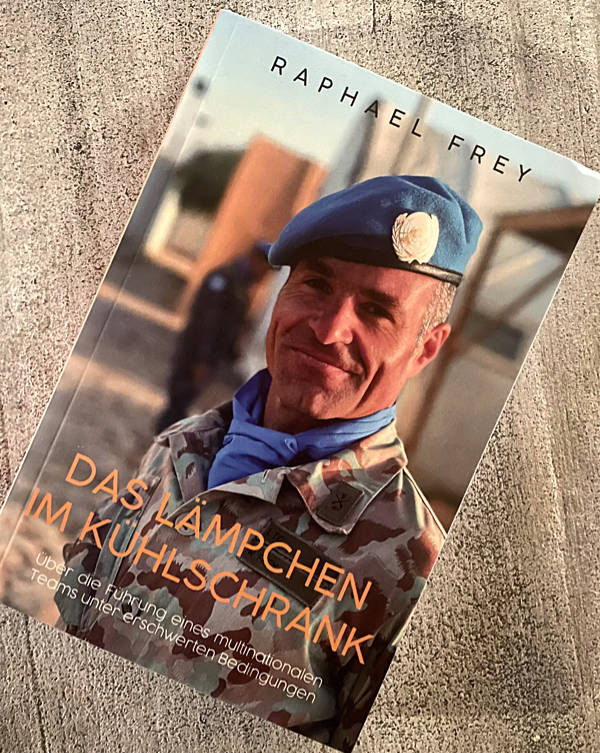

Schon immer wollte ich ein Buch schreiben, allein um zum Ausdruck zu bringen, was UN-Friedensmissionen eigentlich bedeuten – und zwar für die Menschen auf beiden Seiten. Der der Einheimischen, zu deren Schutz wir eingesetzt werden, aber auch unsere Sichtweisen dazu und auf das, was wir tun müssen und was wir in der Regel erreichen.

Das alles musste einmal gesagt werden, fand ich, und ist es mit "Das Lämpchen im Kühlschrank", meinem Buch, ja auch.

Allerdings nicht von mir allein, denn jedes Mal, wenn ich die Idee verkündete, hieß es: "Ach du lieber Himmel! Noch so ein schlechtes Buch! Lass doch die Menschen in Ruhe, denn sie haben ein Recht auf gute Lektüre! Und dann diese helvetische Färbung deiner Sprache, die du sprichst und schreibst! Das versteht doch in Deutschland keiner!" So ging das eine ganze Weile, mal schwieg ich zum Thema oder dann wieder nicht, doch ließ es mich nicht los, natürlich nicht!

Bis mir, anlässlich einer erneuten Tirade meinerseits, einer meiner Kameraden den Namen einer ihm bekannten Journalistin nannte und den Kontakt herstellte zu Ulla Schmitz. Und prompt begann eine meiner besten Zeiten im Einsatz: Nachts schrieb ich meine Sichtweisen und Erinnerungen vom vergangenen Tag auf, mit all den Anekdoten, mit all dem Scheiß und mit all den anderen Details, schickte das Ganze an Ulla Schmitz´ E-Mail und konnte sie, aufgrund dessen, was sie daraus machte, schon bald "meine gute Fee" nennen. Sie hat es nämlich geschafft, dass ich mich als Schreiber des Buches erkenne und somit zu einhundert Prozent dahinterstehe. Sie hat meine Ausdrucksweisen beibehalten und meine schrägen, oft wilden Ansichten so gelassen. Sie hat sich hineingedacht in mein Thema, so dass wir uns nicht selten am Telefon auch in den Haaren hatten. Was immer zu Überzeugungen führte, auf beiden Seiten.

Ich habe ein gutes Buch geschrieben und die Tatsache, dass die 1. Auflage fast schon vergriffen ist, beweist das. Einerseits, denn das gute Gefühl, ein ehrlich-lesenswertes Buch geschrieben zu haben, das zeigt seine wahre Klasse.

Raphael Frey

Militärbeobachter und Oberstleutnant der SCHWEIZER ARMEE

Auszug aus dem Buch "Das Lämpchen im Kühlschrank"

Was einen guten Militärbeobachter ausmacht

Ausser Major Hans Ploechl aus Österreich und mir selbst sind hier ausschließlich Berufsoffiziere stationiert. Da wird ständig von „professionalism“ gesprochen und geschrieben, doch vermutlich spüren sie selbst, dass dem nicht so ist. Das Problem des Berufsoffiziers ist nämlich, dass er oder sie Gefahr läuft, einseitig zu denken. Einseitig militärisch, okay, das könnte man nun meinen, aber es ist viel schlimmer. Sehen Sie selbst, gerade wenn Sie nicht den Rubriken derer angehören: Offiziere der meisten Armeen sind Fachspezialistinnen und Fachspezialisten auf ganz bestimmten Gebieten, wie in der Logistik, im Sanitätsbereich, in der Luftraumkontrolle oder in der Munitionsbeschaffung. Mir ist keine Armee bekannt, die allen anderen voran Allrounder, in der Schweiz nennen wir sie auch „Generalisten“, ausbilden würde.

Als Inhaber eines kleinen Unternehmens braucht man ausschließlich polyvalent einsetzbare Mitarbeiter, in Großbetrieben, und das sind Armeen nun einmal, setzt man, wenns gut läuft, voll und ganz darauf, genau die richtige Person auf dem richtigen Posten zu haben. Diese Leute sind dann für lange Zeit einerseits mit denselben Abläufen immer besser vertraut, gleichzeitig werden sie zunehmend unersetzlich. Wenn dann eine dieser in höchstem Maße kompetenten Personen ausfällt, entsteht ein zunächst bleibendes Vakuum im System.

Mein Team besteht aus lauter solchen Personen und sie haben klare Absichten: Geld und Karriere. Mit der Erfahrung eines Friedensförderungseinsatzes erhoffen sie sich eine bessere Position für den Absprung in höhere Karriere-Sphären. Dieser Plan kommt nicht von ungefähr und hat sich seit Jahrzehnten bewährt. In einigen Armeen ist ein Auslandeinsatz sogar eine Bedingung für eine Beförderung. Stabsoffiziere aus Pakistan, die vom Major zum Oberstleutnant aufsteigen wollen, müssen zuerst von ihrem Kommandanten zur Weiterausbildung empfohlen werden, dann das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben, einen mindestens einjährigen Auslandeinsatz vorweisen können und dann einen einjährigen Stabskurs bestehen.

Als Militärbeobachterin oder Militärbeobachter ist man nicht erfolgreich, wenn man etwas besonders gut kann, sondern nur dann, wenn man in jeder Situation etwas Brauchbares zustande bringt. Diese Erkenntnis ist die Antwort auf das größte Missverständnis, unter dem wir täglich leiden. Denn ein Perfektionist ist in der Wüste schlicht und einfach aufgeschmissen, da er hier draußen nie und nimmer über die gewohnten Mittel seines zivilen Lebensstandards verfügen wird. Nahezu alles, was diese «Tadellöser» von Haus aus gewohnt sind und deshalb dringendst zu benötigen glauben, ist hier schlichtweg nicht existent. Bei uns muss man in der Lage sein, mit einem verrosteten Messer eine Schraube anzuziehen, mit einer Nagelfeile ein Schloss zu öffnen oder mit den eigenen Zähnen einen Haltegurt durchzubeissen. Alle, die für das Lösen eines Problems auf die richtigen Werkzeuge oder auf sonstige Hilfsmittel angewiesen sind, werden für das Team früher oder später zur Last. Auf der Bürokratie-Ebene ist es noch viel deutlicher. Autoritätsgläubigkeit und Paragraphenreiterei führen geradewegs ins Verderben.

Als ich am 17. August vom Urlaub auf die Team Site zurückkehrte, loderte das Feuer im Dach. Drei Teammitglieder waren Corona-positiv getestet worden und wurden in ihren Containern bei fünfzig Grad Celsius isoliert. Ja, wir haben Klima-Anlagen, ist trotzdem nicht lustig. Drei weitere Kameraden hatten Symptome, also wurden auch sie isoliert. Ich traute meinen Augen nicht, aber die Team Site war in Vollbetrieb, als sei nichts gewesen. Keine getrennten Waschräume, keine Masken, kein Händewaschen und keine Distanz zueinander. Im Stundentakt kamen und gingen zivile Arbeiter, Piloten und Beobachter. Sofort schrieb ich in den Gruppenchat: „All activities stop! No one comes in, no one goes out, total quarantine for all, now!“ („Alle Aktivitäten halt! Niemand kommt rein, niemand geht raus, totale Quarantäne für alle, jetzt!“) Mit Maske vor dem Gesicht stolperte Capt. Mohan aus Nepal ins TEAM SITE COMMANDER OFFICE: „Sir, you cannot do that, head quarter will not allow it.“ („Sie können das nicht tun, das Hauptquartier wird das nicht erlauben.“). Worauf ich: „Nobody has to allow, it is my order.“ („Das braucht niemand zu erlauben, es ist mein Befehl.“) Mohan war den Tränen nahe, er sah sich wahrscheinlich schon im Kerker zu Laâyoune, bei Wasser und Brot. Andere folgten ihm, alle mit demselben Anliegen. Ich wurde laut: “It is my responsability, I say stop!“ („Es ist meine Verantwortung, ich sage Halt!“).

Demonstrativ nahm ich vor allen das Telefon zur Hand, wählte die FORCE COMMANDER- Nummer und sagte meinen Spruch dreimal hintereinander laut und deutlich, am anderen Ende des Drahtes kehrte Ruhe ein. Ich legte wieder auf.

Am nächsten Morgen, eigentlich eher gegen den Nachmittag hin, kam dann eine offizielle Mail aus dem Hauptquartier, besagend, das Kommando habe in seiner Weisheit die Quarantäne für Smara beschlossen. Ich atmete auf. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass ich in den folgenden zehn Tagen unablässig erklären müsse, was eine Quarantäne sei. Gegen Abend erhielt ich einen Anruf mit der Bitte, man möge doch Schlafräume und Verpflegung für eine weitere Air Crew bereitstellen. Ich wähnte mich in einem Albtraum. Wir machten Quarantäne und die Idioten wollten uns Leute schicken? Piloten, die dann als Superspreader weiterfliegen? Sind die noch zu retten? Die folgenden Telefongespräche möchte ich hier nicht wörtlich wiedergeben.

„Raphael, you must learn to chose the right words“, textete Frau Brigadegeneral oberlehrerhaft in einer Rundmail. Die Zeit für eine Reaktion auf diesen arroganten Schwachsinn nahm ich mir nicht, lieber krallte ich mir eine Handvoll Sackmesser (Taschenmesser) als Bestechungsmittel, fuhr zum Militärspital Smara und organisierte ein systematisches Testen aller Team Site Members: Aircrews, Beobachter und Zivilisten. Das Testen war in vollem Gange, als sich bei mir eine „Nurse“ (Krankenschwester) der Medical Unit überkorrekt im Büro meldete. Sie sei soeben aus Laâyoune nach Smara gekommen, eine schreckliche Autofahrt, vier Stunden durch die Wüste. Im Gepäck habe sie PCR-Tests. “Grossartig, frohlockte ich, kann ich helfen, die Kisten auszuladen?“ Sie reckte in ihre Hosentasche und hielt mir drei Tests vor die Nase. Ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder einfach losschreien sollte, fasste mich aber und wies sie an, die Tests an den Erstbesten durchzuführen. Sie tat, wie geheißen und verschwand wieder in der Wüste. Die negativen Testresultate erhielt ich vier Tage später.

Zehn Tage nach Auftreten des ersten positiven Falles verkündete das Hauptquartier, man habe die Lage im Griff, alle seien negativ getestet worden und man könne jetzt wieder mit den Operationen beginnen. Heute ist der 26. August und meine drei positiven Fälle sind immer noch positiv in ihren Kisten. Meine Aufgabe sehe ich darin, sie psychisch so weit auf Trab zu halten, dass sie sich dort nicht erhängen.

Das hier ist eine militärische Organisation der Vereinten Nationen. Es gibt eine Hierarchie und militärische Befehle. Untersuchen wir doch, wie es sich damit verhält:

Beim Ausführen von militärischen Befehlen muss man zunächst einmal verstehen (können), was ein militärischer Auftrag ist und gleichzeitig erkennen, dass das Ausführen von Aktionen, die von einem Befehlshaber ausgegeben wurden, großenteils auf falschen Informationen oder teils hanebüchenen Annahmen beruhen, also unbrauchbar sind, da sie nie die Realität abbilden. Demzufolge ist es die zentrale Aufgabe des Befehlsempfängers, unter Einhaltung der Vorschriften die eigenen Freiheiten zu definieren und aufgrund dessen für sich und die Subalternen bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. Vor dem Erteilen aller Befehle – schon bei ihrer Ausarbeitung oder Formulierung – muss die erste Frage sich damit beschäftigen, in welchen Entscheidungen der Befehlsgeber, also ich in diesem Fall, frei ist, die anstehende Anordnung so zu gestalten, dass ihre korrekte Ausführung auch den notwendigen Nutzen bringt.

Gute Befehle orientieren sich eben nicht an der Befehls- sondern an der Auftragstaktik. Es soll zum Ausdruck kommen, welches Ziel mit welchen Leitplanken, mit welchen Einschränkungen

zu erreichen ist, aber nicht, wie genau man zum Ziel kommen soll. Ein guter Befehlsgeber weiß das und hat Vertrauen in seine Leute. Sie oder er formuliert die Befehle bewusst mit Freiräumen. Ein schlechter Befehlsgeber ist misstrauisch und grenzt die Freiräume derart ein, dass die Auftragserfüllung bei der kleinsten Lage-Änderung nicht mehr möglich ist. Mein persönliches Reizwort – man könnte auch sagen UN-Wort – in diesem Zusammenhang ist „SOP“ (Standard operation procedures).

Die SOP in der MINURSO sind mehrere hundert Seiten Papier, logisch aus der Sicht der Papiertiger am grünen Tisch, denn die Mission gibt es seit über dreißig Jahren, da hat sich schon so manches angesammelt. Auch Wichtiges selbstverständlich, doch ist es schwer, wenn nicht gar unmöglich, solche Fakten aus dem Wust der zu Wort gewordenen Ergüsse herauszufiltern. Dabei soll die Intention der SOP der allgemeinen Aufklärung im Sinne des Operationszieles dienen und müsste somit sofort geändert werden, wenn eine neue Lage eintritt. Möglichst kurz, prägnant, verständlich und vor allen Dingen, mit den herrschenden Umständen konform.

In unseren SOP ist gefühlte tausend Mal das Wort „CEASE-FIRE“, also Waffenstillstand, zu lesen. Der Waffenstillstand ist im „AGREEMENT NR. 1“ geregelt und stellt die Basis, die grundlegende Bedingung, der ganzen Mission dar. Allerdings existiert dieser Waffenstillstand seit dem 13. November 2020 nicht mehr. Im SOP steht davon kein Wort.

Sucht man hingegen nach Begriffen wie „PANDEMIC“ oder „CORONA“, findet man nichts, obwohl die Pandemie seit eineinhalb Jahren das dominante Thema ist. Das heißt, unsere SOP basieren auf Voraussetzungen, die nicht der Realität entsprechen, sie anzupassen aber, wäre die Aufgabe der Führung. Aus meiner Sicht sind die SOP somit bedeutungslos und gehören entsorgt. Dem entgegen behandeln die meisten Mitglieder meines Teams die SOP als eine Art Bibel oder Koran. Weil sie glauben, dass darin alles geregelt sei. Als Standard, den man wie ein Rückgrat braucht. Doch steht der Begriff „Standard“ für einen generellen Zustand. Und dass es den im wirklichen Leben nirgendwo gibt, das ist keine Weisheit aus der Wüste. Ich sage meinem Team immer wieder, der Buchstabe „S“ heiße für mich nicht „Standard“, sondern „Special“, da in meiner Wahrnehmung eigentlich alles vom allgemeinen Gültigen abweicht und somit immer eine spezielle Note hat.

Vermutlich drücke ich mich missverständlich aus, jedenfalls scheinen bis jetzt nur die Allerwenigsten verstanden zu haben, was ich damit meine. Geradezu tragisch wird es, wenn man die SOP als Rechtfertigung für die dümmsten Entscheidungen ever heranzieht – auch das erleben wir hier täglich. Letzte Woche wollte das MHQ von mir einen Namen eines Militärbeobachters erhalten, weil wir jeden Monat jemanden an den Grenzübergang zu Mauretanien schicken müssen. Seit alle erfahren haben, dass man da in der Nähe von Guergerat in einem schicken Hotel am Strand lebt, ist der Auftrag beliebt und ich hatte meine liebe Mühe, dem Team zu vermitteln, dass Capt Mohan aus Nepal der Glückliche sei. Tags darauf wollte das MHQ einen anderen Namen, weil schon jemand aus Nepal zum Team in Guergerat gehöre, das sei gegen die SOP. Keine Minute habe ich dafür eingesetzt, die Passage in dem „Bibel-Koran“ zu suchen, denn die Erfahrung hat mich schon zuhauf gelehrt, dass es in jedem Fall Zeitverschwendung ist, mit dem MHQ über die SOP zu debattieren, zumal das den Ärger nur noch steigert.

Bleiben wir aber beim Thema, was gute Militärbeobachter denn ausmacht. Neben der operativen Vielseitigkeit müssen sie über eine hohe Sozialkompetenz verfügen. Militärbeobachter sind neutral, waffenlos und die Ruhe selbst. Eigentlich das Gegenkonzept zum Rambo-Typen, den wir aus dem Kino kennen. Gute Militärbeobachter sollten vertiefte Kenntnisse über andere Kulturen, Traditionen und Religionen besitzen, sie sollten viel gelesen haben und sich deshalb insbesondere in den Bereichen Geschichte, Geografie und Politik auf profundes Wissen berufen können. Zudem sollten sie in der Lage sei, sich in mehreren Sprachen zu verständigen. Immer wieder habe ich darauf hingewiesen, dass die meisten Team-Mitglieder diese Anforderungen nur ansatzweise oder gar nicht erfüllen. Aktuell habe ich hier maximal drei Team-Mitglieder, die das Allerwichtigste zufriedenstellend können: Auto fahren, funken und einigermassen fehlerfrei schreiben. Mindestens fünf Kameradinnen und Kameraden können einfache Sätze auf Englisch weder sprechen noch schreiben. Wenn man ihnen sehr lange Zeit lässt, können sie einen Text entziffern. Etwa die Hälfte des Teams ist in der Lage, auf einer Weltkarte zu zeigen, wo die Schweiz liegt. Bei dieser Übung bin ich großzügig. Wenn der Finger auf Schweden liegt, gibt es immer noch einen halben Punkt.Eine UN-MISSION ist der der kleinste gemeinsame Nenner durchschnittlicher Berufsoffiziere aller Herren Länder, entsprechend unbefriedigend ist das durchschnittliche intellektuelle Niveau. Erfahrene Militärbeobachter von SWISSINT werden nicht müde, diese Tatsache zu beklagen, dass es aber wirklich so ist, muss man erlebt haben. Um den Missstand zu bekämpfen, müsste man in die Bildung investieren – wie schon an anderen Stellen dieser Aufzeichnungen festgestellt und betont. In demselben Kontext, in dem selbst wichtigere Menschen wie ich das immer wieder fordern. Gemäß dem UNESCO Weltbildungsbericht aus dem Jahre 2013/14 gibt es weltweit rund 781 Millionen Analphabeten, grob geschätzt ist also jeder zehnte Erdenbürger nicht in der Lage zu lesen, zu schreiben, sich auf der mindestmöglichen Ebene menschlicher Interaktion auszudrücken. Und die Zahl derer ist nicht geringer geworden!

Solange wir global keine massive Verbesserung erreichen, bleiben alle Forderungen nach profundem Wissen Worthülsen. Hier schliesst sich für mich der Kreis zu meinem ursprünglichen Lehrer-Beruf. Man könnte sagen, MINURSO habe mich mit ihm mindestens teilweise versöhnt, denn ich erkenne heute wieder deutlicher, dass Bildung ein kostbares Gut ist und dass es Sinn macht, sich dafür einzusetzen. Als Lehrpersonen müssen wir wohl in Kauf nehmen, dass sich die Lernenden, manchmal sogar ihre Eltern, mit Händen und Füßen gegen jede Anstrengung, ihnen etwas beibringen zu wollen, zur Wehr setzen. Wir können es auch als unser Schicksal bezeichnen oder gleich als völligen Schwachsinn, der es ja ist – wichtig ist, dass wir alles uns Mögliche dagegen tun sollten.

Neben allem Wissen und Können muss sich eine gute Militärbeobachtung letzten Endes für den Frieden, für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen wollen und bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Man kann es nicht wegdiskutieren: Militärbeobachter bewegen sich täglich in Konfliktzonen und setze sich dem Risiko aus, entführt, verletzt oder getötet zu werden. Risiken sollen, wann immer möglich minimiert werden, doch dass sie im Feld höher sind als in der guten Stube, ist eine Realität. Die Fähigkeit, Risiken richtig einzuschätzen und davon die richtigen Konsequenzen abzuleiten, ist die Lebensversicherung von allen, die sich in Konfliktzonen bewegen. Wie in jeder vernünftigen militärischen Operation gelehrt wird, liegt das größte Risiko immer in der Schnittmenge des Gefährlichsten und des Wahrscheinlichsten.

In der Schweizer Armee sprechen wir auch von der „gefährlichsten gegnerischen Möglichkeit“. Um diese zu erkennen, hilft die Erfahrung. Aus diesem Grund ist anzustreben, Teams aus einsatzerfahrenen und unerfahrenen Militärbeobachtern zusammenzustellen. Denn Erfahrung ist das Resultat von erfolgreich bewältigten Problemsituationen.

In einer guten Militärbeobachter-Ausbildung werden Problemsituationen zu Übungen zusammengestellt. Hier wäre es wichtig, Probleme darzustellen, die gleichzeitig realistisch und wahrscheinlich sind. Die beste Übung bringt nichts, wenn die Wahrscheinlichkeit, jemals eine vergleichbare Situation anzutreffen, nicht gegeben ist. Aufgrund dieser Überlegungen bin ich klar ein Verfechter der einsatzbezogenen Ausbildung, denn nicht jeder Einsatz stellt dieselben Anforderungen. Wenn ich meine beiden Einsätze in Korea und in der Westsahara gegenüberstelle, so gibt es lediglich eine Handvoll Anforderungen, die sich gleichen: Zum Beispiel die Funksprache, der Sanitätsdienst oder die medizinische Selbstversorgung bei leichten, bis mittelschweren, medizinischen Problemen. Alles andere ist einsatzbezogen. Die sich in der Ausbildung befindenden Militärbeobachter mit mehr oder weniger identischen Übungsszenarien zu konfrontieren, stellt sich bald als Fehler heraus. Ich würde sogar so weit gehen, bereits die Auswahl der Kandidaten einsatzbezogen zu gestalten. Schließlich ist es Fakt, dass ein Militärbeobachter im Kaukasus beileibe nicht dasselbe Rüstzeug benötigt, wie jener in Syrien und wer in Korea die Idealbesetzung wäre, ist wahrscheinlich in Mali völlig fehl am Platz.

Weil eine gute Militärbeobachterin, ein guter Militärbeobachter ein sozial kompetentes Wesen sein muss, wäre ich auch zurückhaltend damit, sozial verwahrloste Einzelkämpfer, Desperados oder verwirrte Glücksritter in Einsätze zu schicken. Es ist auffällig und sogar ein wenig beängstigend, wie viele Militärbeobachter in ihren Heimatländern zurückgezogen und einsam leben. Einzelkämpfer sind nicht immer die besten Teamplayer, somit würde ich auch dem sozialen Umfeld von Kandidaten vermehrt Beachtung schenken. Warum sollte jemand, der schon zweimal geschieden ist, besonders gut in ein internationales Team passen? Es handelt sich eher um einen seltenen Glücks- als um den Regelfall, wenn jemand, der regelmäßig in seinen privaten Beziehungen versagt hat, zu einem engagierten und mittragenden Team-Mitglied wird.

Maj Soran aus Kroatien hat fünfzig Jahre auf dem Buckel und ist in jeder Beziehung erfahren. Das ist wörtlich zu verstehen, denn Beziehungen hat er schon in stattlicher Anzahl hinter sich gebracht. Aus einigen sind Kinder hervorgegangen, aber zu keinem pflegt er heute Kontakt. Wenn er nicht irgendwo auf dieser Welt in einer Mission ist, renoviert er ein Bauernhaus in der Nähe von Split. Die Bilder, die ich gesehen habe, zeigen in erster Linie rundliche Herren, die in Arbeiterkluft Bier trinken. Tatenlos lümmeln sie auf Zementsäcken herum: alte Säcke auf alten Säcken. Vorne links hält einer ein speckiges Papier in die Höhe, darin eingewickelt etwas wie eine Salami. Im Hintergrund steckt eine Schaufel im Sandhaufen, ein zottiger Hund hebt gerade sein Bein.

Wenn sich Soran volllaufen lässt, also jeden Nachmittag ab 16.00 Uhr, hat der geduldige Zuhörer die therapeutische Aufgabe, hunderte solcher Bilder zu sehen und gefälligst zu kommentieren. Dabei ist höchste Konzentration gefragt. Soran wittert sofort, wenn der Zuhörer nicht bei der Sache ist. In solchen Momenten beginnt sein linkes Augenlid leicht zu flattern, die Nüstern heben sich bedrohlich und zeigen gelbe Nasenhaare, während er das Gift seiner Marlboro in die rasselnden Lungen zieht. Manchmal versucht er dann, sich aus seinem Campingstuhl zu hieven, um zu einer unverständlichen Tirade anzusetzen, meistens fehlt ihm aber die nötige Kraft, sodass er hilflos im dünnen Gestänge festhängt. Man kann dann wieder einen Moment beruhigt sein. Solange er sich nicht bewegt, richtet er keinen Schaden an. Wenn man Pech hat, kommt ein Bild abseits der Baustellen-Romantik. Darauf sind fröhliche Tafelrunden einer typisch südosteuropäischen Grossfamilie zu sehen. Wenn das passiert, geht die Therapiestunde länger und man ist gut damit bedient, genügend Taschentücher dabei zu haben.

Wenn Soran einigermassen nüchtern ist, also vor 16.00 Uhr, versucht er seinen Beitrag zu leisten. Immer, wenn etwas vergessen oder verloren geht, hat Soran damit zu tun. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Soran krank ist und professionelle Hilfe braucht. Wäre er mein Nachbar zuhause in der Schweiz, sähe ich mich dazu veranlasst, beim Sozialdienst eine Gefährdungsmeldung einzureichen. Bei allem Mitleid, aber solche Team-Mitglieder sind eine Gefahr im Einsatz und deshalb untragbar.

Es ist auffällig, wie viele Militärbeobachterinnen und Militärbeobachter in ihren Heimatländern Probleme haben. Einen prallen Rucksack davon bringen sie in den Einsatz mit. Dieser Rucksack ist das erste Gepäckstück, das geöffnet wird, freiwillig oder nicht. Die Kaskade ihrer negativen Erlebnisse, Unglücksfalle und Katastrophen beginnt in aller Regel mit gescheiterten Beziehungen.

Wenn nun also im Selektionsprozess von der physischen Leistungsfähigkeit bis hin zum Intelligenztest alles geröntgt wird, darf die Sozialisation einer Kandidatin oder eines Kandidaten keinesfalls vernachlässigt werden. Meine Erfahrung zeigt: Die Probleme zu Hause bleiben nie zu Hause.